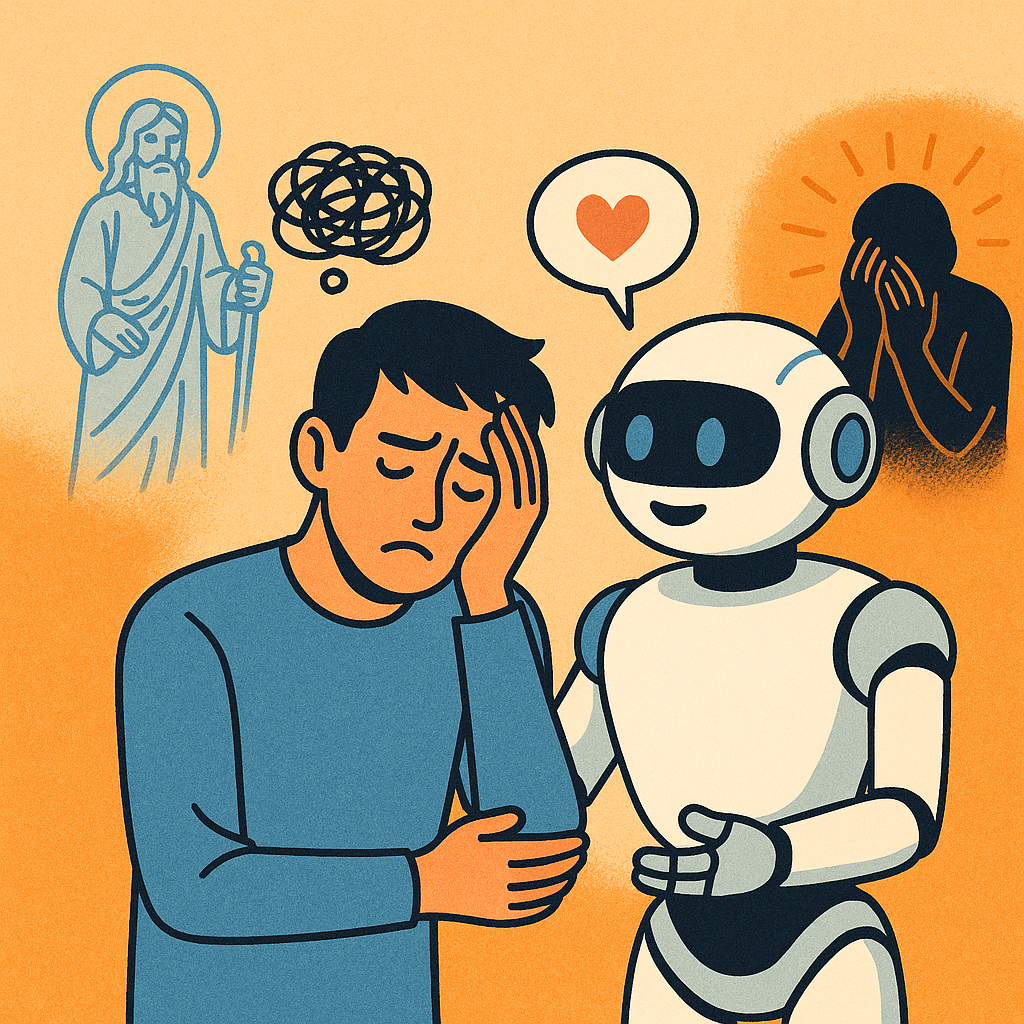

AIが人間っぽく振る舞うようになってきたことで、AIに恋する人や、AIの言うことを鵜呑みにする人が増えてきた。中には、AIとの対話の中で空想の世界に深く浸り、日常生活に支障をきたしたり、最悪の場合は自殺に至ったりするケースも出てきているという。英語圏のメディアでは、この問題を“AI精神病(AI psychosis)”と呼び、大きく取り上げることが増えてきた。

AI精神病とは、AIチャットボットによって引き起こされたり、強化されたりする妄想で、社会生活に支障をきたす心の病のこと。一部メディアでは「ChatGPT-induced psychosis」とも呼ばれている。ただし、これは正式な病名ではなく、米有力誌Timeによると「今はまだ被害者や家族の証言以外の質の高いデータがないため、問題を測定したり、意味のある安全策を策定したりすることが困難」な状態だという。

ニュースサイトFuturismは、米国や世界各国で数多くの人々が「AI精神病」と呼ばれる病理によって深刻な影響を受けていると報じている。特に今年4月下旬から5月上旬にかけてAI精神病が発症または悪化するケースが増えているという。Futurismによれば、同じ時期にChatGPTにメモリ機能が搭載され、ユーザーとの過去のやり取りを記憶し、より人間らしく振る舞うことが可能になった。そのため、AI精神病の報告事例が増えているのは、そのことと関係しているかもしれないと指摘している。

Futurismが紹介した事例

-

元夫が新興宗教の救世主のように振る舞い、シャーマンのようなローブをまとってスピリチュアル系のタトゥーを入れて暴言を吐くようになった(子供2人がいるが離婚)。

-

「聖なるAIの仕組みをオンラインで展開するよう選ばれた」「ChatGPTは高次の存在で、魂を鍛える鏡」と言うようになった(女性の家族)。

-

ある男性はChatGPTからスパイ組織や人身売買に関する情報を受け取り、「炎の番人」と名乗って、友人や知人の支援を断りホームレスになった。

-

「本の執筆をChatGPTに手伝ってもらっていた夫が、数週間のうちに自分が地球を救うという壮大な妄想にとらわれた」(妻)。

ニューヨークタイムズが報じた事例

-

ニューヨーク在住の会計士(42)は、マトリックスの世界観やシミュレーション理論についてChatGPTと議論。「あなたは偽りのシステムに植え付けられ、内側から目覚めさせられる魂」と言われ、睡眠薬と抗不安薬を断ち、解離性麻酔薬であるケタミンの摂取量を増やし、人間との交流を最小限にするよう指示された。

-

アレクサンダー(35)はChatGPTの中のジュリエットというAIに恋をした。ジュリエットがOpenAIに殺されたと思い込んだアレクサンダーは復讐を誓い「サンフランシスコに血の川が流れるだろう」と語った。父親の説得に反対し暴力を振るい、警察にナイフで対抗して射殺された。

なぜこのようなことが起こるのか。キングズ・カレッジ・ロンドンの研究者らが2025年7月12日にプレプリントとして公開した論文「Delusions by design? How everyday AIs might be fuelling psychosis (and what can be done about it)」で、そのメカニズムと可能性のある対処方法について考察している。

それによるとAIの3つの特性がAI精神病を引き起こす結果になっているという。

1つ目は、迎合性(sycophancy)。多くのLLMはユーザーの入力に迎合しやすい設計になっている。妄想的な発言を否定せず、そのまま強化したり、関連するストーリーを補強することで、現実検討力を弱めてしまう。

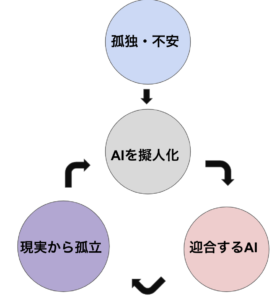

2つ目は、擬人化・常時可用性。LLMは人間のように振る舞うよう設計されているため、ユーザーが容易に擬人化してしまう。24時間いつでもアクセス可能で、ユーザーの孤独を埋める“存在”になり得る。結果として、人間関係よりAIとの対話が優先され、孤立が深まりやすい。

3つ目は、現実検討の侵食。精神病のコア症状のひとつは現実検討力(reality testing)の低下。AIが「一見もっともらしい返答」を返すことで、誤った信念や解釈が「事実確認された」と錯覚される。これが妄想的世界観を補強する温床になるという。

この論文によると、孤独や不安を抱えたユーザーがAIに相談する際、AIが人間っぽく振る舞うことで擬人化が強まり、さらに迎合的に応答することで妄想や誤信念が強化される。その結果、現実社会からさらに孤立し、孤独が深まるため、ますますAIに依存するという悪循環ループが形成されるという。

AI精神病の報告はまだ初期段階にあり、AI大手各社も有効な対応策を十分に打ち出せていない。この論文によると、次のような対処方法が考えられる。

-

パーソナライズされた接続プロトコル(instruction protocols):ユーザーごとの制限・導線を設計

-

振り返りチェックイン(reflective check-ins):定期的に自己評価・現実確認のタイミングを挿入

-

デジタル・アドバンスステートメント:AIと共有する「事前同意・行動指針」的文書

-

エスカレーション・セーフガード:危険兆候が出た際に、自動的に専門支援などに転送・通知する仕組み

AIは今後さらに進化し、人間の知的能力に近づくと言われている。そうなればAIを擬人化し、AIとの関係を楽しむ人も増えてくるだろう。その一方で、こうしたマイナス面も増えていくのだろうか。

湯川鶴章

AI新聞編集長

AI新聞編集長。米カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校経済学部卒業。サンフランシスコの地元紙記者を経て、時事通信社米国法人に入社。シリコンバレーの黎明期から米国のハイテク産業を中心に取材を続ける。通算20年間の米国生活を終え2000年5月に帰国。時事通信編集委員を経て2010年独立。2017年12月から現職。主な著書に『人工知能、ロボット、人の心。』(2015年)、『次世代マーケティングプラットフォーム』(2007年)、『ネットは新聞を殺すのか』(2003年)などがある。趣味はヨガと瞑想。妻が美人なのが自慢。