中科創投研究院(中国科学技術ベンチャーキャピタル研究所)はこのほど、「米中ロボット発展の徹底分析レポート 2025年はヒューマノイドロボット量産元年:中米の技術路線の差別化とシナリオの競争(草稿)」と題したレポートを発表した。簡単にその内容を解説したい。

今年が人型ロボットの量産元年だと言われるのは、複数の企業が今年量産を開始する計画を発表しているため。例えば、上海の智元ロボット製造工場は、2024年に既に1,000台の人型ロボットを生産し、2025年には年間数千台の生産を目指している。イーロン・マスク氏率いるテスラは、人型ロボットOptimusの限定生産を始め、2026年には生産規模を拡大し、外部企業への販売。2027年には、年間50万台から100万台の生産を目指すことを明らかにしている。さらに人型ロボットの米スタートアップのFigure AI社は、今後4年間で最大10万台の人型ロボットを生産・配備する計画を発表している。

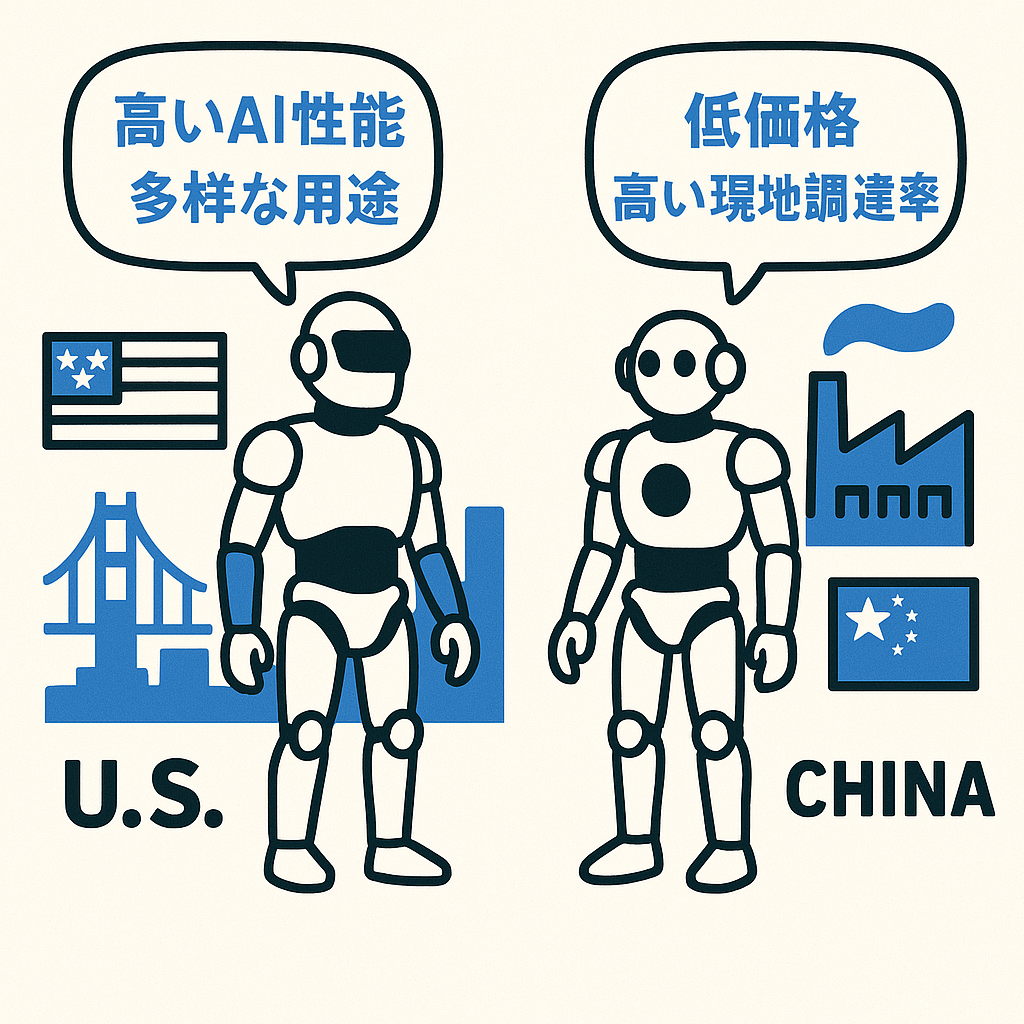

産業用ロボットでは日本が圧倒的な強さを誇るが、人型ロボットに関しては米国と中国が2強状態だ。ただ米国と中国では人型ロボット産業の実情が大きく異なるようだ。

中国は国家主導。中国政府が発表した「第14次5カ年計画」では、人型ロボットを戦略産業として位置づけ、15%の税額控除を実施している。中国が世界の工場と呼ばれるようになったのは比較的安価な労働力が理由だったが、労働者に代わって人型ロボットが工場に導入されるようになれば、中国の強みがなくなってしまう。中国としては人型ロボットに注力することで製造業の優位性を維持したいのだろう。

一方の米国は政府ではなく大手テクノロジー企業が牽引している。イーロン・マスク氏のOptimusは、なんと言っても自動車メーカーのテスラの資本力と、技術力で支えられている。FigureはMicrosoftのクラウドサービスAzureが計算資源を提供している。その他の米国人型ロボットベンチャーのほとんどが、テクノロジー大手やベンチャーキャピタルの支援や投資で成立しているようだ。

中国の人型ロボットの特徴の1つは低価格だ。中国のYushu TechnologyとUBTECH Roboticsが、高トルク密度モーター(220Nm/kg)の開発に成功。米国ロボットの油圧システムに比べて中国の電動駆動システムは、価格を1/10に抑えることができたという。これにより人型ロボットの価格が1体10万元(約210万円)ほどに引き下げられた。労働者の年収よりも低い価格で購入可能になるわけで、しかも24時間ほとんど休みなしで労働させることができる。単純計算だと人型ロボットの時給は250円程度になる。

米国の人型ロボットの特徴は、搭載されているAIの高性能さだという。TeslaのOptimusは、自動運転車に搭載実績のある自動運転アルゴリズム(FSD)をロボット向けに改良したものを応用。Boston DynamicsのAtlasはAIの強化学習を利用して動的パフォーマンスを最適化しているという。

また米FigureのHelixはエンドツーエンドのゼロサンプル一般化に成功した。「エンドツーエンド」とは、ロボットの認識(見る、聞く)、計画(どう動くか考える)、制御(実際に体を動かす)といった一連の処理を、個別のモジュールに分割するのではなく、一つの統合されたニューラルネットワークで行うということ。「ゼロサンプル一般化」とは、訓練時に見たことのない新しいタスクに対しても、ロボットが適切な行動をとることができる能力のこと。例えば「赤いブロックを左の棚に置く」訓練をしていても、「青いボールを右の箱に入れて」という命令の意味を理解して、正しく動作できるということだ。これにより事前訓練なしに様々なタスクを実行できるため、工場、倉庫、家庭など、多岐にわたる環境での活用が期待されている。

一方で米国の課題は、部品の多くを輸入に頼っているところ。高調波減速機の30%は日本製だという。それに対して中国は長江デルタの工場群から調達できるので、現地調達率は75%に達するという。

また米国では労働組合が人型ロボットの導入に難色を示しており、米国での人型ロボット市場の成長率は7%と、世界平均の12%を下回っているという。

このレポートの今後の展望によると、中国はミッドレンジ市場とコア部品供給を独占(2030年に世界の共同モジュール生産能力の70%を占めると予測)する一方で、米国は高性能の産業用および医療用ロボット市場を独占することになるだろうと予測している。このレポートは「中国と米国のロボット産業間の競争の本質は費用対効果重視と技術第一の間のパラダイム対決である」としており、今後この棲み分けがどのように変化するのかは、テスラが人型ロボットの価格をどのレベルに設定してくるのか、汎用AIがどのように進化するのかにかかっているとしている。

人型ロボットの導入は、労働力の代替による生産性向上だけでなく、新たな雇用創出や、高齢化社会における労働力不足の解消など、様々な可能性を秘めている。一方で、人間の仕事を奪うことによる雇用問題や、ロボットが人間に危害を加える可能性、ロボットの自律性がもたらす倫理的な問題など、解決すべき課題も多く存在している。今後、人型ロボットが社会にどのように浸透していくのか、その影響を注意深く見守っていく必要があるだろう。

湯川鶴章

AI新聞編集長

AI新聞編集長。米カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校経済学部卒業。サンフランシスコの地元紙記者を経て、時事通信社米国法人に入社。シリコンバレーの黎明期から米国のハイテク産業を中心に取材を続ける。通算20年間の米国生活を終え2000年5月に帰国。時事通信編集委員を経て2010年独立。2017年12月から現職。主な著書に『人工知能、ロボット、人の心。』(2015年)、『次世代マーケティングプラットフォーム』(2007年)、『ネットは新聞を殺すのか』(2003年)などがある。趣味はヨガと瞑想。妻が美人なのが自慢。