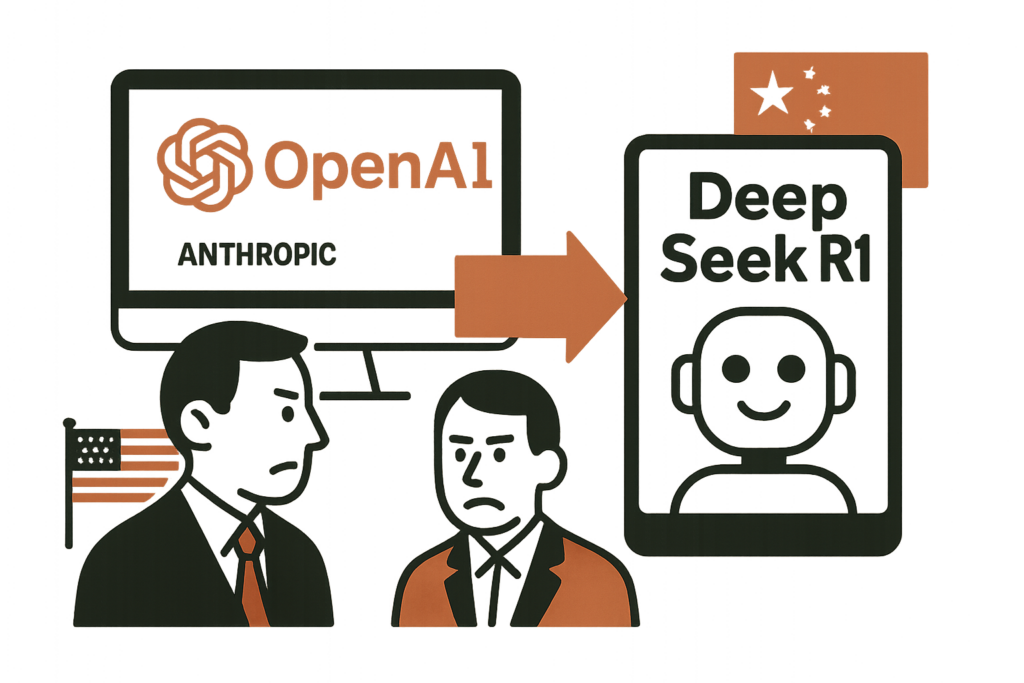

中国製のAIモデル「DeepSeek R1」のリリース以来、コストパフォーマンスの良い中国製AIモデルが次々とリリースされている。このコスパの良いモデルの攻勢は、OpenAIやAnthropicといった米国を代表するAIモデルにどのような影響を与えるのだろうか。また、大手AIの基盤モデルを利用して各種AIエージェントを開発しようとしているスタートアップや一般企業にどのような影響を与えるのだろうか。

話題の中国のAIモデルのコストパフォーマンスはどれくらい優れているのだろうか。

DeepSeekの利用料は、消費者がスマートフォンのアプリとして利用するのならば無料だが、企業が社員向けに提供するのであれば有料になる。企業が利用する場合は、APIと呼ばれるソフトの接続口のようなものを通じて利用するので、「API接続料」と呼ばれる。

例えば、米AI大手OpenAIのGPT-4の利用料(API接続料)は、入力が100万トークン(データの単位)当たり5ドル、出力が100万トークン60ドルだ。

一方、DeepSeek R1は、性能的にはOpenAIのGPT-4にほぼ匹敵するものの、その利用料は入力データ100万トークン当たり約0.14ドル〜約0.55ドルで、出力データ100万トークン当たり約2.19ドルだ。入力で約1/100以下、出力で約1/30以下というコスパの良さを誇っている。

また、中国バイドゥからリリースされたBaidu ERNIE X1はさらに安く、入力が約0.28ドル/100万トークンで、出力は約1.10ドル/100万トークンとなっている。

基盤モデルの開発には莫大な資金が必要だと言われている。AnthropicのDario Amodei氏は、2024年の段階でのAIモデルの開発費用は約10億ドルで、その次の世代のモデルは100億ドル、さらにその次の世代のモデルは開発費が1000億ドルになるだろうと語っている。

基盤モデルの開発費が膨らむ一方で、米国のトップAI企業は中国AI企業から熾烈な価格競争を強いられているわけだ。

AIモデルの改良を手掛ける米Pleias社のAlexander Doria氏によると、OpenAIなどの基盤モデルの開発企業は戦略転換を迫られているという。Doria氏のエッセイ「The Model is the Product」によれば、OpenAIやAnthropicなどの大手AI企業は、基盤モデルの開発から、特定の用途に特化したエージェントやアプリのような製品の開発へと軸足を移さざるを得ないとしている。

このエッセイによると、大手AI企業が戦略転換を迫られている理由は3つ。1つは「スケーリング則」の停滞。これまでAIモデルに資金を投入すればするだけ性能が向上するスケーリング則と呼ばれる傾向が観察されていた。なので、AnthropicのAmodei氏が言うようにAI大手は投入する資金を10倍、さらに10倍と増やしていった。そのため、Doria氏は「OpenAIのGPT-4.5が示したように、投資額を幾何学的に増やしても効果は直線的にしか伸びなくなった」と言う。資金を投入すればAIモデルの性能が向上するのは今まで通りだが、投入資金額が10倍、100倍と膨らんでいるのに比べるとそれほど大きな性能向上ではなくなってきたというわけだ。

2つ目の理由は、特定の領域に限定すれば小さなAIモデルでも高性能になることが分かってきたから。「思考の連鎖(Chain of Thought)上の強化学習」という新しい開発手法が登場したことで、特定の機能に特化した小さなモデルでも「驚くほどうまくタスクを学習できるようになった」という。なんでもできる汎用モデルの開発に莫大な資金を投入するよりも、特定の機能に特化したAIモデルを比較的安価に開発しようという流れが生まれているようだ。

3つ目は、前述の通り、DeepSeekのような中国AIモデルが「利用料を急降下させているから」だと言う。

この結果、米国AI大手は基盤モデルの使用料で儲けるのではなく、特定用途の製品で儲けるしかなくなった、とDoria氏は指摘する。そして、その兆しが既に現れているとも言う。その兆しの例として同氏は、OpenAIのDeep ResearchとAnthropicのClaude Sonnet 3.7を挙げている。

基盤モデルに簡単な追加機能を施しただけのAIモデルのことを「Wrapper(ラッパー)」と呼ぶことがある。包装紙(ラップ)で包んで見た目だけを変えただけ、という意味で、どちらかといえば、そのAIモデルを揶揄する表現だ。

Doria氏によると、OpenAIの人気AIエージェントDeep Researchはラッパーではなく、モデルの内部に検索機能を持つ新しく開発されたAIモデルだと言う。大量のウェブサイトの中からどの情報を取ってくるべきかを考えるプロセスの中に最新鋭のAIが活用されるので、単純なキーワード検索よりもユーザーの意図に合った情報を見つけることが可能になる。基盤モデルの外側に検索ツールをつけただけのラッパーモデルだと、最新のAIが活用できないので、OpenAIのDeep Researchほどユーザーの意図に合うような情報を見つけてこれないという。

同じDeep Researchという名称の機能がPerplexityやGoogle Geminiにもあるが、Doria氏によるとそれらは単なるラッパーの可能性があるとしている。

もう一方のAnthropicのClaude Sonnet 3.7は基盤モデルではあるものの、Doria氏によるとその中にコーディング(プログラミング)エージェント機能が搭載されていると言う。そのせいか、Claude Sonnet 3.7はプログラマーの間で非常に高い評価を得ている。Claude Sonnet 3.7は汎用の基盤モデルの体裁を取りながらもプログラミング機能を強化することで、コスパの良い中国モデルに対抗しようとしているようだ。

Doria氏の言うように、米国のAI大手は基盤モデルの使用料(API接続料)収入に頼ったビジネスモデルから、特定用途に特化した製品を出すという方向に戦略転換し始めたようだ。

米有力AIスタートアップDatabricks社のNaveen Rao氏は「大手AIラボはAPI接続を2、3年以内に止めることになるだろう」とX(旧Twitter)に投稿した。この投稿の中で同氏は「全てのクローズドAIモデルの提供会社は、API接続のサービスを2、3年以内に止めるだろう。API接続を提供するのは、オープンソースのモデルだけになるだろう。クローズドモデルの提供会社は、コモディティ化しないような機能の開発に注力している。そのためには優れたUIデザインも必要。もはや基盤モデルではなく、特定の目的を持つUIデザインのアプリになる」としている。

Doria氏もRao氏の予測に賛同しており、事実OpenAIのDeep ResearchはサードパーティへのAPI接続を認めていないし、AnthropicのClaude Sonnet 3.7はAnthropic製のアプリでは完璧に動作するものの、API接続を利用した他社製のアプリではうまく動作しないことがあるという。

大手AI企業が基盤モデルのAPI接続を提供しなくなれば、大手の基盤モデルをベースに各種エージェントやアプリを開発、運用しているサードパーティや一般企業はどうすればいいのだろうか。

Doria氏によると、サードパーティの中でも力のある社は自社モデルや自社機能の開発に注力し始めているという。例えば、Perplexity社は分類器と呼ばれるAIモデルを独自に開発しているほか、中国のDeepSeekを改良して検索機能の強化を急いでいる。Cursor社は自動補完モデルを開発したし、WindSurf社も安価なコーディングエージェントCodiumを開発している。

シリコンバレーの著名投資家Bill Gurley氏によると、米国の大企業でもDeepSeekのモデルをダウンロードして改良し、それを米国内のサーバーにインストールするところが増えてきているようだ。

それほど開発力のない中小企業やスタートアップは、オープンソースのAPI接続を利用しながらも、特定の領域に特化したUI、UXのデザインや機能に注力するしかなくなるかもしれない。

米国の大手AI企業が、2、3年後にAPI接続ビジネスをやめるのかどうか。それはまだ分からない。だが、そうなった時のことを考えた戦略立案が必要になってきた。中国AIの躍進でAI業界が新たなフェーズに入ってきたことだけは間違いなさそうだ。

湯川鶴章

AI新聞編集長

AI新聞編集長。米カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校経済学部卒業。サンフランシスコの地元紙記者を経て、時事通信社米国法人に入社。シリコンバレーの黎明期から米国のハイテク産業を中心に取材を続ける。通算20年間の米国生活を終え2000年5月に帰国。時事通信編集委員を経て2010年独立。2017年12月から現職。主な著書に『人工知能、ロボット、人の心。』(2015年)、『次世代マーケティングプラットフォーム』(2007年)、『ネットは新聞を殺すのか』(2003年)などがある。趣味はヨガと瞑想。妻が美人なのが自慢。