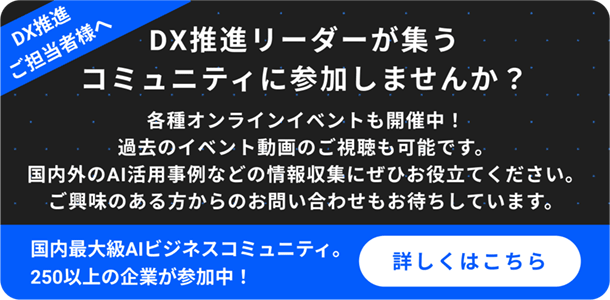

米有力誌フォーチュンのA.I. in China: TikTok is just the beginningという記事を読んで。

米国のティーンエイジャーの間で急速に人気を高めている中国ByteDance社の動画共有アプリTikTok。フォーチュン誌は、このアプリを手始めに中国のAIが次々と米国に進出してくると予測している。

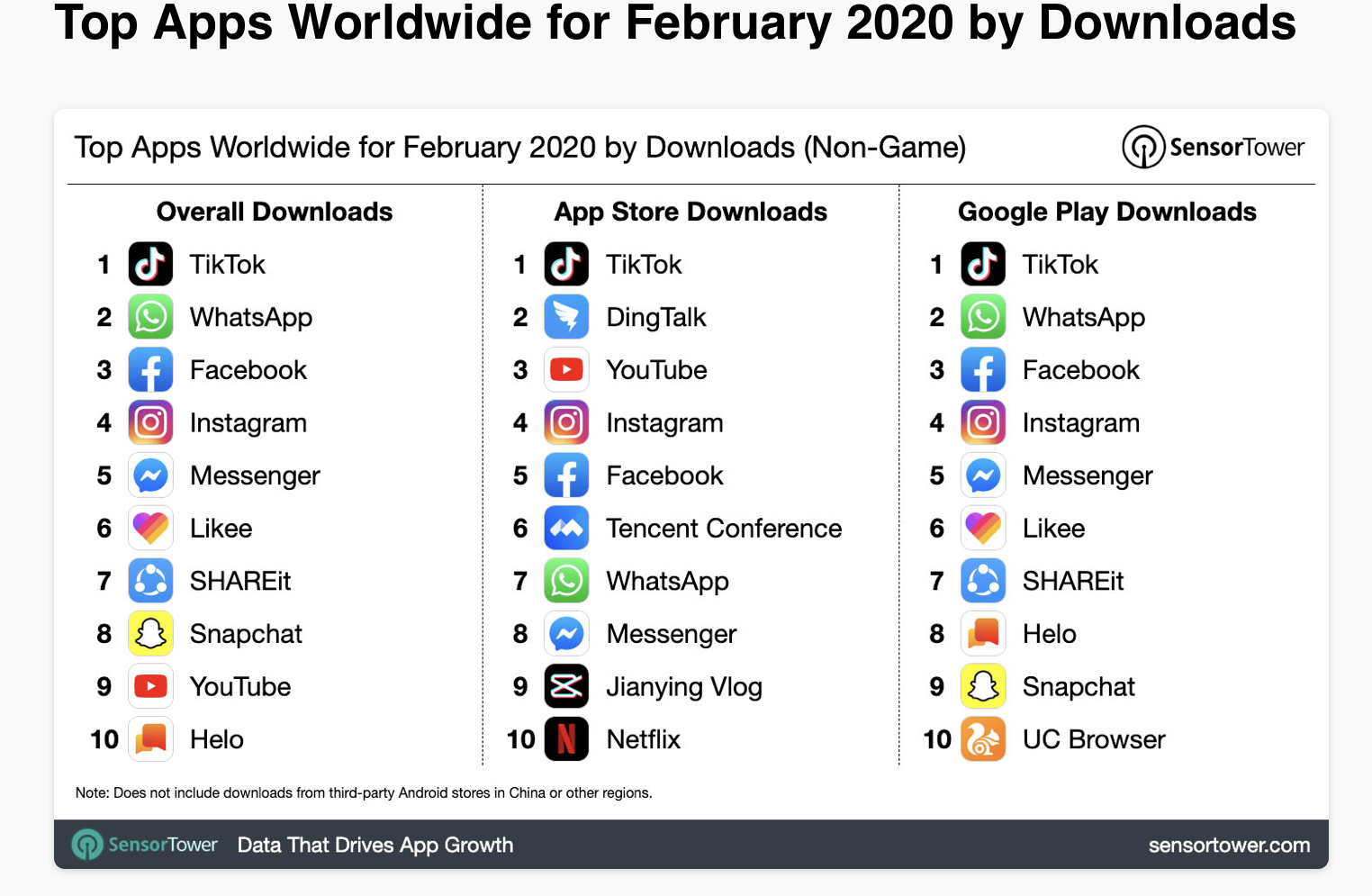

確かにTikTokは、若者の間でかなり人気になっているようだ。調査会社SensorTowerの調べによると、2020年2月にゲーム以外で最もダウンロードされたスマートフォンアプリがTikTokで、1億1300万台のスマホにインストールされている。2019年2月と比較すると、96.5%増だという。

YouTubeに代表されるように動画を共有するアプリやサービスは他にもあるのに、なぜTikTokがここまで急成長できたのだろう。

実際に使ってみると幾つかその理由が見えてきた。

もちろん最高峰の中国のAI技術を投入しているのだろう。一人一人に合った動画コンテンツを的確にレコメンドしてくるのが、人気の理由であることには間違いない。しかし同様に最高峰のAIを投入しているYouTubeなどの先行サービスと比較してみて、TikTokの最大の勝因は、TikTokがモバイルファーストであることだと思う。

YouTubeはPC時代に始まったサービス。なので基本的にパソコン画面に最適化されていて、動画は横長画面になる。なのでスマホを縦長で持ったときに、動画画面が小さくなってしまう。

ところがTikTokの動画はスマホに最適化されていて、縦長の画面になっている。スマホを縦に持ったままでスマホの画面いっぱいに動画を表示できる。

またYouTubeは、別のカメラやカメラアプリで動画を撮って、別アプリで編集して、アップロードしなければならない。かなり手間がかかる。しかし何分の動画でもアップロードできる。

一方でTikTokは、アップロードできる動画は主に15秒か60秒の2種類。だがTikTokのアプリ1つで動画を撮影し、加工し、アップロードできるようになっている。BGMにできる楽曲や、動画を飾るためのイラストなども、かなり豊富に揃っている。

つまりYouTubeはしっかり編集された完成度の高い動画の共有に向いていて、TikTokは短い動画を手軽に共有するのに向いている。同じ動画共有でも、使われ方がまったく異なるわけだ。

この結果、YouTubeは、一部のユーザーのアップした動画を、その他大勢のユーザーが視聴するという一方向のメディアになっているのに対し、TikTokは大多数のユーザーが動画をアップする多方向のメディアになっている。

これまでのソーシャルメディアでもエンターテイメントコンテンツが共有されることはあったが、ユーザーのほとんどがクリエイターになるという本当の意味でのソーシャルエンタテイメントの領域まで到達したのは、TikTokが初めてと言えるだろう。

TikTokにはもう1つの「初めて」がある。中国製のアプリやネットサービスで米国市場で広く受け入れられたのは、恐らくTikTokが「初めて」だろう。

ソーシャルメディアは、ユーザーの個人情報の宝庫だ。ティーンエイジャーの親世代の米国人は、中国企業のアプリに自分の子供達の情報を取り扱われてもだいじょうぶなのだろうか。冒頭に紹介したフォーチュンの記事には、警戒感があふれている。「TikTok」というキーワードで米国の新聞・雑誌を検索したところ、警戒感であふれる記事が次々と見つかった。

ただ大人たちが心配しても、当のティーンエイジャーたちは意に介さないようだ。米セキュリティー技術関連ニュースサイトSecurity Boulvardの記事によると、米ソーシャルベンチャーRedditのCEOがTikTokhがスパイウェアであると警告しても、多くのユーザーたちの反応は「まったく気にしない」とというものらしい。

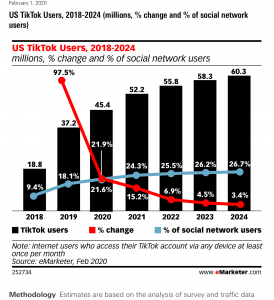

この一年で、米国内で急速に普及したTikTok。果たして、この勢いを維持できるのだろうか。調査会社e-marketerは、成長速度は今後鈍化すると予測する。米国はソーシャルメディアの激戦区。今後TikTokがさらに普及するには、より高い年齢層のユーザーをも取り込まないといけないが、果たしてそれが可能かどうか不透明、というのがその理由らしい。

親世代の警戒感が高まれば、今後TikTokの普及が政治問題化するかもしれない。そうなった場合、米中間の緊張にどのような影響を与えるのだろうか。注意深く見守る必要がありそうだ。

湯川鶴章

AI新聞編集長

AI新聞編集長。米カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校経済学部卒業。サンフランシスコの地元紙記者を経て、時事通信社米国法人に入社。シリコンバレーの黎明期から米国のハイテク産業を中心に取材を続ける。通算20年間の米国生活を終え2000年5月に帰国。時事通信編集委員を経て2010年独立。2017年12月から現職。主な著書に『人工知能、ロボット、人の心。』(2015年)、『次世代マーケティングプラットフォーム』(2007年)、『ネットは新聞を殺すのか』(2003年)などがある。趣味はヨガと瞑想。妻が美人なのが自慢。