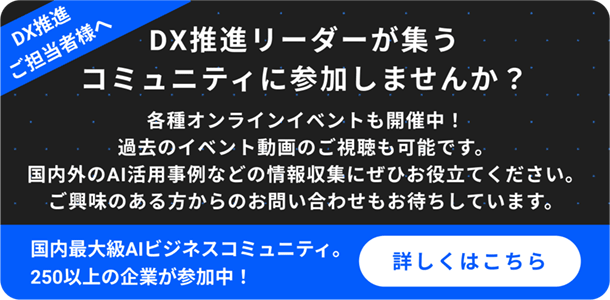

Internet Trends2018で紹介されていた中国アリババのHema Storesのことを少し調べてみた。

ネットの情報によると上海店が第一号店で、その後13店舗できているみたい。ちょうど日本で起業した中国人経営者と友達になったので、どういう感じなのかを聞いてみた。どうやらアリババは、完璧なオンラインとオフラインのショッピングの融合を目指しているようだ。

【オンライン】Hema Storeは、リアルの店舗でもあり、倉庫でもある。店舗から30分圏内の会員であれば、スマホを使って注文が可能。発注されれば、Hemaの従業員がスーパーマーケット内を商品を探して周り、バーコードのついた袋に入れて、壁のフックにかける。袋はベルトコンベアで天井に上がり、天井をつたわって配達員に渡される。商品は注文から30分で届けられ、配送料は無料だという。

【オフライン】オンライン、オフライン、両方の購買履歴を解析して、ユーザーごとにパーソナライズされたレコメンデーションがスマホに送られてくるのだとか。また店舗内の商品にスマホカメラをかざすと、生産地などの詳細情報が表示される。中国人の友人によると、支払いはアリペイで行われるので、レジに並ぶ必要がないという。AmazonGoのようにあちらこちらに監視カメラがあって、画像解析しているのだろうか。その辺りの情報は見つからなかった。

【レストラン】水産物に力を入れていて、買った魚介類をその場で調理してもらい、イートインコーナーで食べることができるらしい。

AmazonがWhole Foodsを買収したときに、Whole Foodsはこう変わるだろうと予想されていた未来型店舗のコンセプトがまさにこれ。完全なオンラインとオフラインの融合だ。

やはり新しいビジネスモデルは、米国ではなく中国から始まるケースが増加傾向にあるのかもしれない。

(中国新規事業推進担当者募集)中国のAI事業への投資は日本の一歩も二歩も先をいってますが、ケア x AI領域は、日本発の企業がグローバルで競争優位をつくりえる数少ないドメイン。一緒にチャレンジしてくれる人を募集してます!

湯川鶴章

AI新聞編集長

AI新聞編集長。米カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校経済学部卒業。サンフランシスコの地元紙記者を経て、時事通信社米国法人に入社。シリコンバレーの黎明期から米国のハイテク産業を中心に取材を続ける。通算20年間の米国生活を終え2000年5月に帰国。時事通信編集委員を経て2010年独立。2017年12月から現職。主な著書に『人工知能、ロボット、人の心。』(2015年)、『次世代マーケティングプラットフォーム』(2007年)、『ネットは新聞を殺すのか』(2003年)などがある。趣味はヨガと瞑想。妻が美人なのが自慢。