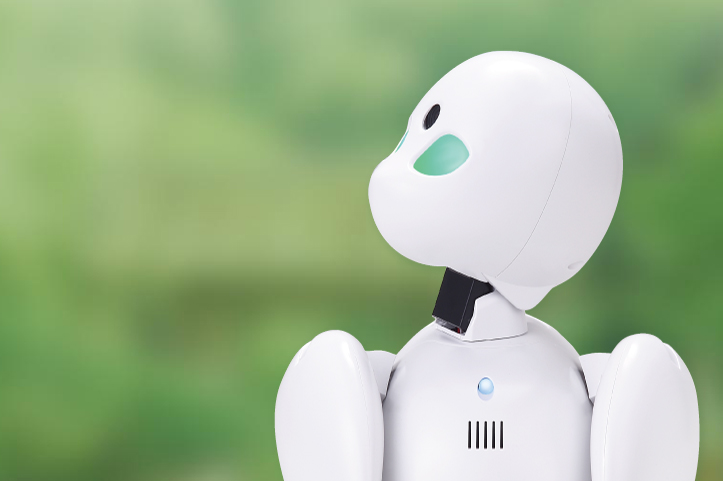

「実はOriHimeを操作しているのは、高野さんです」。新進気鋭の若きロボット技術者吉藤健太朗さんを、僕が主宰している少人数制の勉強会に講師として招いたときのことだ。

吉藤さんは、自身が開発したロボットOriHimeを机の上に置き、自分は立って話を続けていた。吉藤さんの言うことに、うなずくようなしぐさをしたり、見回したりするOriHime。「このロボットは人工知能をあえて搭載していません。人工知能の研究もしました。でもロボットには、人間の代わりにはなってもらいたくない。あくまでも人と人をつなぐ道具であってほしい。それが、ひきこもりがちで孤独な10代を過ごした僕の出した結論です」

机の上のOriHimeも、どこか離れた場所でだれかが操作しているということだった。多分、吉藤さんの会社、オリィ研究所のスタッフかだれかなんだろう。そう思って話を聞いていた。

ところが遠隔操作しているのは、友人の高野元さんだった。驚きだった。

高野さんは、元NECの技術者で、スタンフォード大学に留学した際にGoogleの創業者の二人と机を並べて勉強したこともある、トップレベルのエンジニアだ。GoogleのCEOのラリー・ペイジ氏が「日本には大学時代の友人がいて……」と話するのを聞いたことがあるが、その友人とは高野さんのことである。

その後、ベンチャー企業のCTO(最高技術責任者)になって中国の子会社を立ち上げ、帰国してからは、フリーのコンサルタントのような仕事をしていた。僕の勉強会に参加を申し込んできたのはそのときだった。勉強会は5年以上続いていて、受講者はのべ300人を超えている。テクノロジー好きビジネスマンのちょっとしたコミュニティーになっているのだが、高野さんはその中でも兄貴的な存在になり多くの人に慕われている。

その高野さんがALS(筋萎縮性側索硬化症)になった。次第に体中の筋肉が動かなくなる難病で、まだ治療方法が見つかっていない。氷水をかぶるアイスチャレンジという募金集めのパフォーマンスがネット上で話題になった、あの病気だ。

ALSということが分かって高野さんはすぐに僕に連絡してきてくれた。新宿でランチすることになった。一人での歩行は危険をともなうということで、奥様が同席された。レストランの他の客の話し声に混ざって、高野さんの小声が少し聴きづらかったものの、まだなんとか会話はできた。

高野さんがALSになったと公表したとき、何人かの仲間が僕にメールを送ってきた。「どうして高野さんのようないい人がこんな目に遭わないといけないんですか!」。だれかを責めることもできず、やり場のない感情を僕にぶつけてきた。

それから半年ほどたって、友人たちが高野さんの誕生日会を開いた。高野さんを慕う250人以上が集まる大きなイベントとなった。半年間で症状はさらに悪化し、誕生日会では高野さんは車イスに乗り、高野さんがパソコンに打ち込んだメッセージがコンピューター音声に変換されて会場に流れた。

その後も仲間たちは、週末になると入れ替わり立ち替わり高野さんの自宅を訪問しているようだが、僕はまだ会いに行けていない。会いたい気持ちはあるが、会いに行けない。なぜかは自分でもよく分からない。

吉藤さんを僕に紹介してくれたのも高野さんだった。「OriHimeを開発した吉藤さんに会ってきました。ALS患者にとってすごく可能性のあるロボットだと思いました。ぜひ湯川さんにも会ってもらいたいです」。

高野さんは、自分の置かれた状況を悲観するでもなく、その状況の中で自分にできることを精一杯しようとしている。これまでに培った技術力と人脈を駆使して、ALSを始めとする心身障害者を支援するテクノロジーを開発しようとしているのだ。吉藤さんとも協力体制を組んでいるらしく、吉藤さんとの打ち合わせの最中に、勉強会にこっそり登場してみんなを驚かせようという「悪巧み」を思いついたようだった。

確かに驚いた。そしてうれしかった。

情報以上の何かを伝達する不可欠な存在に

ロボットを操作している人が知り合いであれば、ロボットがその人のように見えてくる。そういう話を聞いたことがある。OriHimeは体長20センチほど。OriHimeが身長180mほどある高野さんのように見えることは、さすがにすぐにはなかった。ただ遠隔操作しているのが高野さんだと分かると、高野さんの存在を確かに身近に感じるようになった。

勉強会の様子は、ビデオ会議システムを通じて以前から高野さんを含む何人かが視聴できるようにしてあった。ビデオカメラの向こうに高野さんがいることは分かっていたが、勉強会の最中にはその事実を忘れて目の前の議論に夢中になることが多かった。

しかしOriHimeの向こうに高野さんがいるとなると、OriHimeの動きが気になるようになった。OriHimeがうなづくと「ああ、高野さんもそう思っているのか」と思ったし、プレゼンが映しだされるスクリーンを方を向いていると、「お、高野さんはここに関心があるんだな」と思った。「OriHimeと目が会うと、ニコっとしている自分に気づきました。OriHimeのことを高野さんだって完全に思ってました」。参加者の一人はそう語ってくれた。

ロボットベンチャーの老舗、ヴイストン株式会社の大和信夫社長によると、人間の脳は、人の形のものに反応するようにできているのだそうだ。人間の赤ちゃんにテープレコーダーに録音した両親の声を流しても、声をノイズとみなして言葉を覚えることがないという。聞こえてくる音声が、認識すべきデータなのか無視すべきノイズなのか。赤ちゃんの脳はその判断を、人の顔や人の形がそこに存在しているかどうかをベースに行っているらしいのだ。

つまり人の形をしているだけで、人間の脳は特別な反応をするようになっているのだという。

確かに僕の脳は、特別の反応を示した。高野さんがすぐそこに座っているような錯覚を覚え、久しぶりの再会に心が暖かくなるのを感じた。一緒にいることが嬉しくて仕方がなかった。人の形をしていることが、ここまで自分の感情に影響を与えることになるとは思っていなかった。

スマートフォンやテレビ会議システムは、情報を伝達するのには十分な仕組みだ。しかしロボットは情報以上の何かを伝達することができる。その何かが何であるのかは、うまく言語化できない。でも、人の心を揺さぶる何かを伝達する仕組みとして、ロボットはこれからの社会に不可欠な存在になるかもしれない。そう感じた。

ロボットをサイクリングに連れ出す親、ロボットに抱きつく娘

OriHimeは、今年の夏にサービスインし、これまでに数十台出荷されている。今のところ入院中の家族の分身として、家庭や学校に設置されるケースがほとんど。変わったところでは、急なケガなどで出席できなくなった家族、親戚のために、結婚式にOriHimeを出席させるサービスを提供する結婚式場も出てきた。

吉藤さんによると、スマートフォンとOriHimeの使われ方の最大の違いは常時接続かどうか。スマートフォンは用事を伝え終えると通話を切る人が多いが、OriHimeは常に接続された状態にしているケースが多いという。

入院している母親の代わりに自宅のリビングにOriHimeを設置している家族も、常時接続。息子が学校から帰ってくると、OriHimeが手を上げる。「おかえり」「ただいま」。「今日、学校どうだった?」「別に」。何気ない会話。そして沈黙。思い出したように「あ、お母さん、給食費を学校に持って行かないといけないんだけど」「うん、じゃあお父さん帰ってきたら、用意するようにお願いしておくね」。普段通りの会話だ。そしてテレビを一緒に見て、一言二言、会話する。母親は病院のベッドの上に設置されたテレビを見ることもできるが、OriHimeを通じて「一緒に」テレビを見たいのだという。

またOriHimeは吉藤さんでさえ、想定していなかった使われ方をし始めたという。

ある若い父親は、OriHimeを自転車のカゴに乗せて街中を走り回ったという。息子は生まれつき病弱で、ずっと入院したまま。抱っこや肩車もままならない。そんな息子を外に連れ出したい。そんな父親にとって、OriHimeは息子の分身に見えるのかもしれない。外の景色を見せるだけならスマートフォンで十分なように思えるが、息子の分身を連れ出せるということが父親にとって何より嬉しかったのだろう。「お父さんが一番、はしゃいでました」と吉藤さんは言う。

お花見や餅つきなど、家族や親戚が集まるイベントにOriHimeを持ち出す家族もいるという。

下の動画は、ノルウェーの公共放送の番組の一部だ。吉藤さんが知らないところでOriHimeがノルウェーに持ちだされて、ノルウェー人と結婚した日本人女性の手に渡り、ノルウェーのテレビで特集されたのだという。OriHimeはこの家族の自宅に設置され、入院中の夫が操作している。会話がノルウェー語なので、幼い娘と入院中の父親が何を話しているのかは分からないが、二人の間に流れる感情を感じ取ることは可能だ。最後に娘がOriHimeをハグしている。これこそが、スマートフォンでは絶対に引き出せないユーザーのしぐさであり、感情だ。

<ノルウェーのテレビで特集されたOriHimeの動画>

http://www.nrk.no/dokumentar/xl/er-pappa-via-robot-1.12282264

ソーシャルロボットは、われわれの心に直接インパクトを与えることのできる、これまでにない電子デバイスなのだと思う。そしてそのインパクトは、われわれの想像を超える大きな力なのかもしれない。

Newsweek日本版より転載

http://www.newsweekjapan.jp/

湯川鶴章

AI新聞編集長

AI新聞編集長。米カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校経済学部卒業。サンフランシスコの地元紙記者を経て、時事通信社米国法人に入社。シリコンバレーの黎明期から米国のハイテク産業を中心に取材を続ける。通算20年間の米国生活を終え2000年5月に帰国。時事通信編集委員を経て2010年独立。2017年12月から現職。主な著書に『人工知能、ロボット、人の心。』(2015年)、『次世代マーケティングプラットフォーム』(2007年)、『ネットは新聞を殺すのか』(2003年)などがある。趣味はヨガと瞑想。妻が美人なのが自慢。