Appleの故スティーブ・ジョブズ氏は「21世紀の最大のイノベーションは、生物学とテクノロジーが交差するところで起こる」と予測した。確かに例えばDNAは、4種類の塩基のうちの2つがペアをなし30億個連なった組み合わせ。その数が膨大過ぎて、情報技術の助けなしに人間は扱うことができない。DNAに限らず生命の複雑なメカニズムは、情報技術の進化とともに解明されていくのだと思う。

事実、バイオxITの取り組みは、いろいろなところで始まっている。

東大発の人工知能ベンチャーPreferred Networksは、京都大学のiPS細胞研究所に協力。ゲノムのシークエンシングのデータや、遺伝子発現のデータに、どのように機械学習を利用すればいいのかを模索している。

同じく東大発バイオベンチャーのLPixelは、画像認識技術を生物学の実験結果に応用する技術を用いて、大学や企業の研究を支援している。

細胞分裂速度30分に1回の生物をどうIT化するか

こうしたITとバイオの両方の領域にまたがるベンチャー企業の関係者によると、バイオが今後大きく進化するために克服しなければならない課題が幾つか存在するという。

1つは、計算結果が瞬時に出るITと違って、バイオは結果が出るまでに時間がかかるという問題がある。

例えば長寿の薬の効果があるのかどうかを判断するためには、その薬を飲んだ人が100歳以上生きるかどうか待たなければならない。ハーバード大のバイオ研究者の佐々木浩氏は「ITの分野では半導体チップの速度がどんどん速くなっていってるのに、生物の成長のサイクルが速くならないんです。細胞分裂は生物実験に一番よく使われる大腸菌でも30分に1回程度。実験の結果が分かるまで時間がかかり過ぎるんです。それを短縮できないということが、一番のボトルネック。このボトルネットをどう超えていくのかが課題です」と語っている。

超えなければならない2つ目の課題は実験の自動化。生物学の実験は、いまだに人手を使うものが主流。研究者が一定期間の間、薬物を試験管にスポイトで一滴ずつ垂らしていくという作業を行っている。

「研究者が作業者化しているんです」と、ライフサイエンス分野のベンチャー企業、エルピクセルの島原佑基社長は指摘する。実験そのものが自動化されていないという問題もあるが、実験で得たデータの簡単な処理作業が膨大になっていて、その作業に研究者の時間が奪われているという問題もあるという。

3つ目の課題は、ゲノムに関する論文の検索が困難だという問題。世界中のゲノム研究者が実験で発見したことを論文として発表し続けているが、論文の数が多過ぎて、勉強熱心な研究者であったとしてもすべての論文に目を通すことは無理。また関連する論文を検索しようにも、論文用の検索技術が洗練されていないのだという。

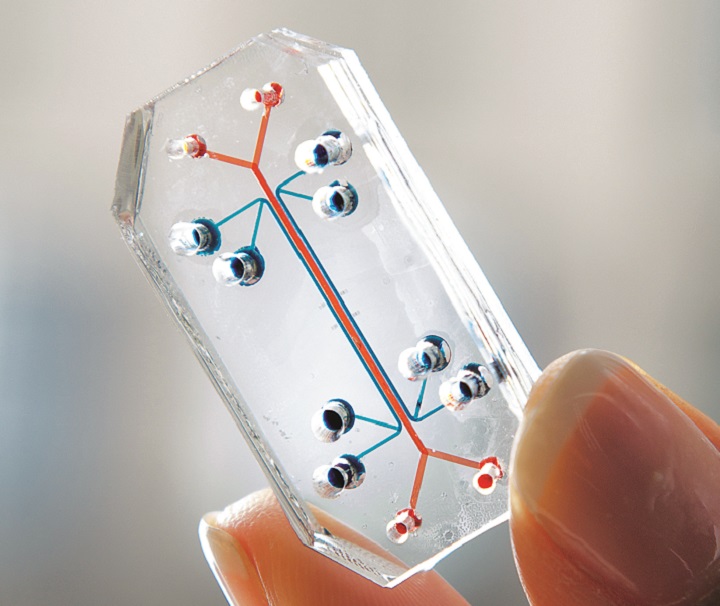

1つ目の課題に関しては、人間や生物で実験するのではなく、実験環境を人工的に準備しようという試みが始まっている。ハーバード大のWyse Insitituteが開発した臓器チップ(Organ on chips)は、臓器が作り出す環境をプラスチックのチップ状に再現したシミュレーター。細菌を注入するなどの外部刺激に対して臓器がどのような反応を示すのか、などの実験が手軽にできるというものだ。

2つ目の実験の自動化に関しては、Prefferd NetworkやLPixelを始め、幾つかのベンチャーが関心を持って動き始めている。

あっと言う間に増殖する微生物は製造業最強のプラットフォーム

中でも注目すべきは米国防総省の研究開発部門である高等研究計画局(DARPA、ダーパ)だ。DARPAは、2014年4月にBiological Technologies Office(BTO)を開設、BTOが取り組んでいるプロジェクトの1つが、実験ツールのクラウド化。自分の研究室でパソコン上で実験を計画すれば、インターネットを通じて別の場所に設置されたロボットアームが実験を実施してくれて、その結果だけをネットを通じて見ることのできるシステムを開発しているのだという。

3つ目の課題であるゲノム論文の検索技術に関しても、DARPAが取り組んでいる。論文とゲノムデータをマッチングして、必要な情報を簡単に取り出せるデータベースの構築に力を入れているという。このシステムを使えば世界中の研究者が低コストで生物学の実験を実施できるようになるという。

BTO設立間もない時点の講演で、BTO副所長のAlicia Jacson氏は、2年ほどで、こうしたプロジェクトを完成させたいと語っている。

まだ完成したという発表はないが、うまくいけばあと半年か1年後には、こうした課題の解決のめどが立つはず。そうなれば新たな薬品や新素材の開発コストは何十億円から何千万円へと軽減され、10年以上かかっていた開発期間が1年前後に短縮される可能性があるという。

そうなればバイオxITの世界が一気に花開くかもしれない。

「微生物を見ても分かるように、あっと言う間にどんどん自分のコピーを作ってしまう」。「ナノレベルでも、ミクロレベル、メートルレベルでも、簡単に生成できる。バイオロジーこそが最強の製造業のプラットフォームです」とJacson氏は指摘する。

「生活を一変するような新素材は、1920年代のプラスチック以来出てきていない」。バイオxITで、生物由来の新素材が次々と誕生するようになると同氏は主張する。

確かに生物由来の新素材は大きな期待が集まっている分野。日本でも鳥取大学がカニの殻から採取できる繊維を「マリンナノファイバー」として商品化している。マリンナノファイバーは、整腸作用や、ダイエット効果、保湿効果などに優れており、化粧品や、医薬品、農業資材、補強繊維、食品添加剤などへの応用が期待されている。

Jacson氏はまた、皮膚を例に取って生物由来の新素材の可能性を指摘している。「皮膚はわれわれが成長するのに合わせて拡大し、外部からの侵入を防いでくれる。センサーにもなっているし、損傷しても自分で自分を治すことができる。ここまで多機能な物質は、そうありません」。もし皮膚のこうした機能の一部でも取り出すことに成功し、新素材を開発することができれば、 確かに産業界に大きなインパクトをもたらすだろう。

まもなく本格的に幕が開くバイオxITの新時代。どのような素材や発明が世の中を変えるようになるのだろうか。ワクワクしながら見守りたい。

Newsweek日本版より転載

http://www.newsweekjapan.jp/

湯川鶴章

AI新聞編集長

AI新聞編集長。米カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校経済学部卒業。サンフランシスコの地元紙記者を経て、時事通信社米国法人に入社。シリコンバレーの黎明期から米国のハイテク産業を中心に取材を続ける。通算20年間の米国生活を終え2000年5月に帰国。時事通信編集委員を経て2010年独立。2017年12月から現職。主な著書に『人工知能、ロボット、人の心。』(2015年)、『次世代マーケティングプラットフォーム』(2007年)、『ネットは新聞を殺すのか』(2003年)などがある。趣味はヨガと瞑想。妻が美人なのが自慢。